[통계] 역대 정부 (1997년부터 2023년) 국가채무 추이 분석

1/5/2025, 1:58:18 PM (수정: 1/5/2025, 2:47:13 PM)

통계

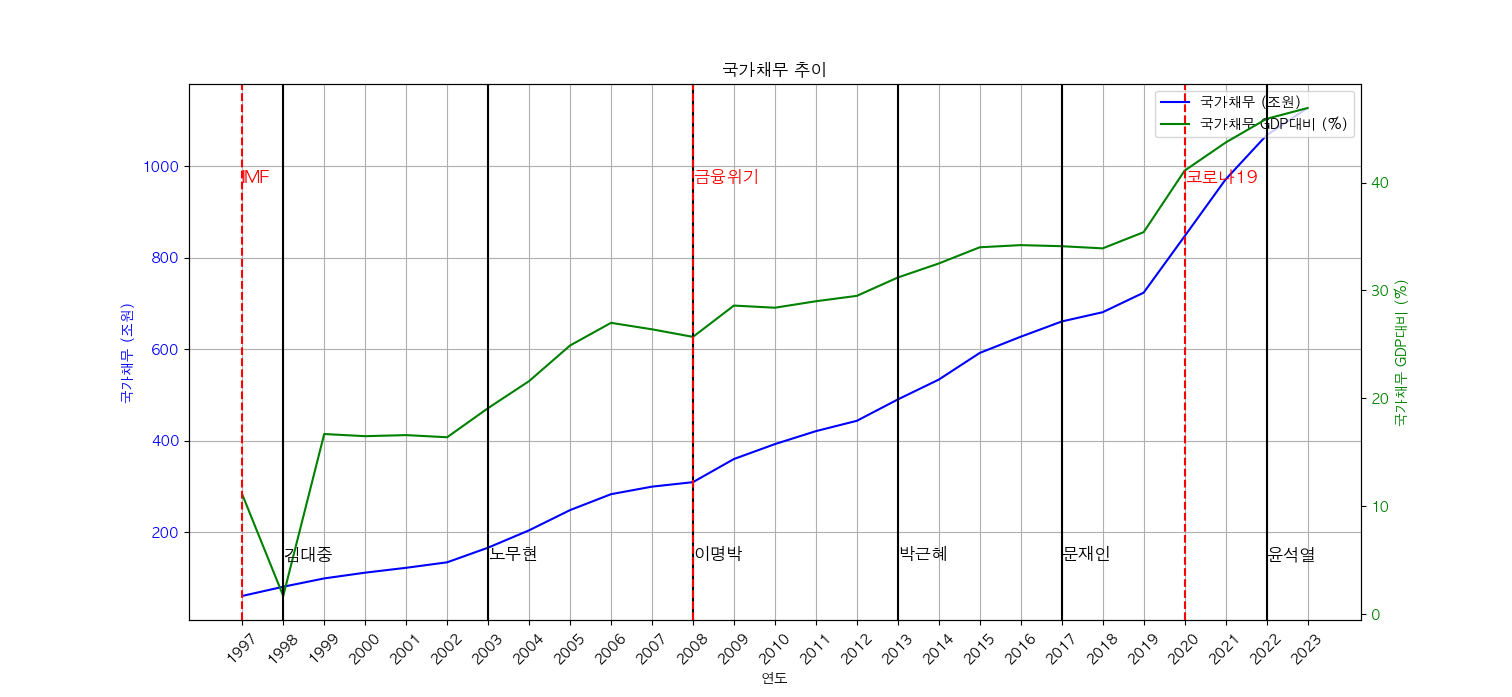

오늘은 우리나라의 1997년부터 2023년까지의 국가채무 추이에 대해 분석해보도록 하겠습니다. 자료의 출처는 [1]입니다.

대한민국 국가채무 추이 분석

차트를 그릴 때 해당 기간동안 경제적으로 큰 영향을 주었던 사건들과 대통령 재임 기간을 나타내었습니다. 단순히 국가채무만으로 당시 정부의 경제 정책 능력을 평가하는 것은 어려울 있다는 점 감안하고 봐주시면 좋겠습니다.

- GDP 대비 국가채무 비율: 한 국가의 부채를 GDP 대비 백분율로 나타낸 값입니다.

-

어느 정부를 막론하고 1997년부터 우리나라의 국가채무는 계속해서 늘어나고 있습니다. 늘어나는게 좋다 나쁘다를 떠나서 늘어나고 있는 것은 맞습니다.

-

김대중 정부(1998.2월 ~ 2023.2월)

- 1997년 IMF 외환위기 직후 시작된 김대중 정부는 국가채무를 크게 늘리지 않고 비교적 외환위기를 잘 극복한 것으로 보여집니다. GDP 대비 국가채무 비율이 집권 초기 급상승하긴 했지만 IMF 직후 영향으로 보이며 이후에는 그래도 GDP 대비 국가채무 비율을 잘 유지시킨 것으로 보여집니다.

- 국가채무 증가량(2003 - 1998): 165.8 - 80.4 = 85.4조

- GDP 대비 국가채무 비율 증가량(2003 - 1998): 19.1 - 1.7 = 17.4%

-

노무현 정부+고건 권한대행(2003.2월 ~ 2008.2월)

- 집권초기에는 GDP 대비 국가채무 비율이 전 정부에 비해 많이 높아졌지만 마지막 해에는 GDP 대비 국가채무 비율을 잘 관리하여 낮춘 것으로 보여집니다.

- 국가채무 증가량(2008 - 2003): 309.0 - 165.8 = 144.2조

- GDP 대비 국가채무 비율 증가량(2008 - 2003): 25.7 - 19.1 = 6.6%

-

이명박 정부(2008.2월 ~ 2013.2월)

- 2008년 금융위기를 맞은 시기에 집권한 이명박 정부는 임기동안 국가채무를 크게 늘리지 않고 금융위기를 비교적 잘 극복한 것으로 보여집니다.

- 국가채무 증가량(2013 - 2008): 489.8 - 309.0 = 180.8조

- GDP 대비 국가채무 비율 증가량(2013 - 2008): 31.2 - 25.7 = 5.5%

-

박근혜 정부+황교안 권한대행(2013.2월 ~ 2017.5월)

- 탄핵으로 인해 재임 기간을 마치진 못했지만 GDP 대비 국가채무 비율은 비교적 잘 관리한 것으로 보여집니다.

- 국가채무 증가량(2017 - 2013): 660.2 - 489.8 = 170.4조

- GDP 대비 국가채무 비율 증가량(2017 - 2013): 34.1 - 31.2 = 2.9%

-

문재인 정부(2017.5월 ~ 2022.5월)

- 임기 초반에는 국가채무를 잘 관리한 편이지만 2020년 코로나19 여파로 GDP 대비 국가채무 비율이 많이 늘어난 것으로 보여집니다.

- 국가채무 증가량(2022 - 2017): 1067.4 - 660.2 = 407.2조

- GDP 대비 국가채무 비율 증가량(2022 - 2017): 45.9 - 34.1 = 11.8%

총평

단순히 재임기간 동안 GDP 대비 국가채무 비율을 적게 높인 순으로 순위를 매기자면 다음과 같습니다.

- 박근혜 - 2.9%

- 이명박 - 5.5%

- 노무현 - 6.6%

- 문재인 - 11.8%

- 김대중 - 17.4%

이 수치만으로 해당 정부의 경제 정책 능력을 평가하기엔 당연히 불충분합니다. 부채가 성장을 위한 생산적인 일에 잘 쓰였다면 그 역시도 큰 의미가 있습니다. 경제 성장률, 고용률, 물가 안정 등 다양한 경제 지표를 함께 봐야 그 정부의 경제 정책 능력을 평가할 수 있을 것입니다. 다만, 박근혜, 이명박, 노무현 정부가 비교적 국가채무를 늘리지 않고 국정을 운영했다고 말할 수는 있겠습니다.

참고자료

- 기획재정부,「국가채무」, 2023, 2025.01.05, 국가채무현황